2016/07/20

素粒子発見物語その一 〜陽電子〜

陽電子は、1932年にCaltechのCarl D. Andersonにより宇宙線の観測実験において発見された。素粒子実験と言えば加速器を利用した大規模なものを思い浮かべる人も多いだろうが、この実験は80年以上前に行われたものであり、その頃にはまだ加速器というものもなく、もっぱら宇宙線を観測することであった。

陽電子は、我らが最も敬愛する物理学者の一人であるPaul A.M. Diracにより予言された電子の反粒子である。Diracは彼の相対論的な電子の方程式に現れる負のエネルギー状態を回避するために、その状態は全て電子で既に占められていると仮定した。そしてもしその状態に空きがあるとすると、その空きは電子と同じ質量で反対の電荷を持つ粒子に見えることを指摘した。

Andersonによる陽電子の発見は、1932年にScience 76, p238に"easily deflectable positives"というタイトルで簡単にアナウンスされた後、1933年3月15日出版のPhysical Review Volume 43に"The Positive Electron"というタイトルで論文が掲載されている。この論文は歴史上非常に価値があるからだろうか、有り難いことに誰でも読むことができるようになっている。早速順を追ってみていこう。

まず概要では、

宇宙線の飛跡写真1300枚のうちの15の飛跡が、陽子よりは軽く単位正電荷を持つ粒子によるものであり、これらの粒子は恐らく陽電子と呼ばれるものであろう。と、些か控え目な表現ながら陽電子らしきものが見つかったとしている。どのようにしてこのような結論に至ったのか。早速本文を見ていこう。

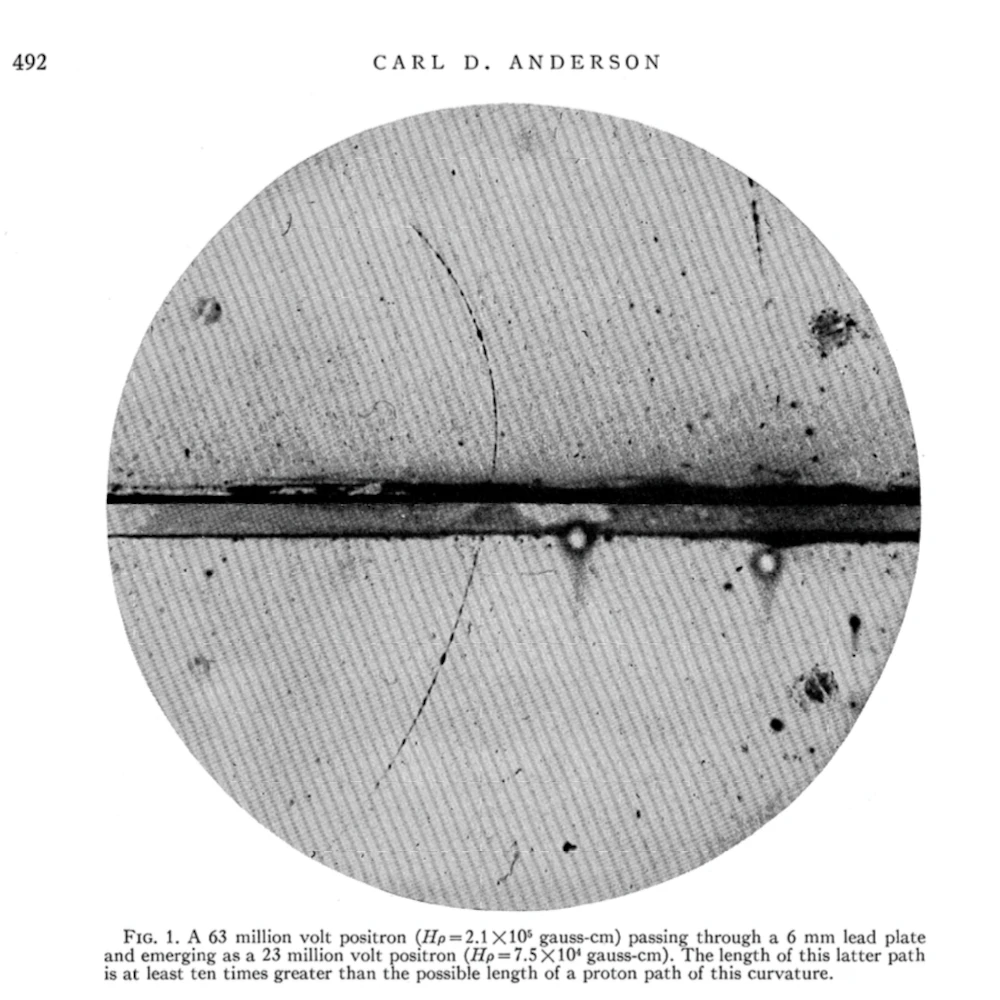

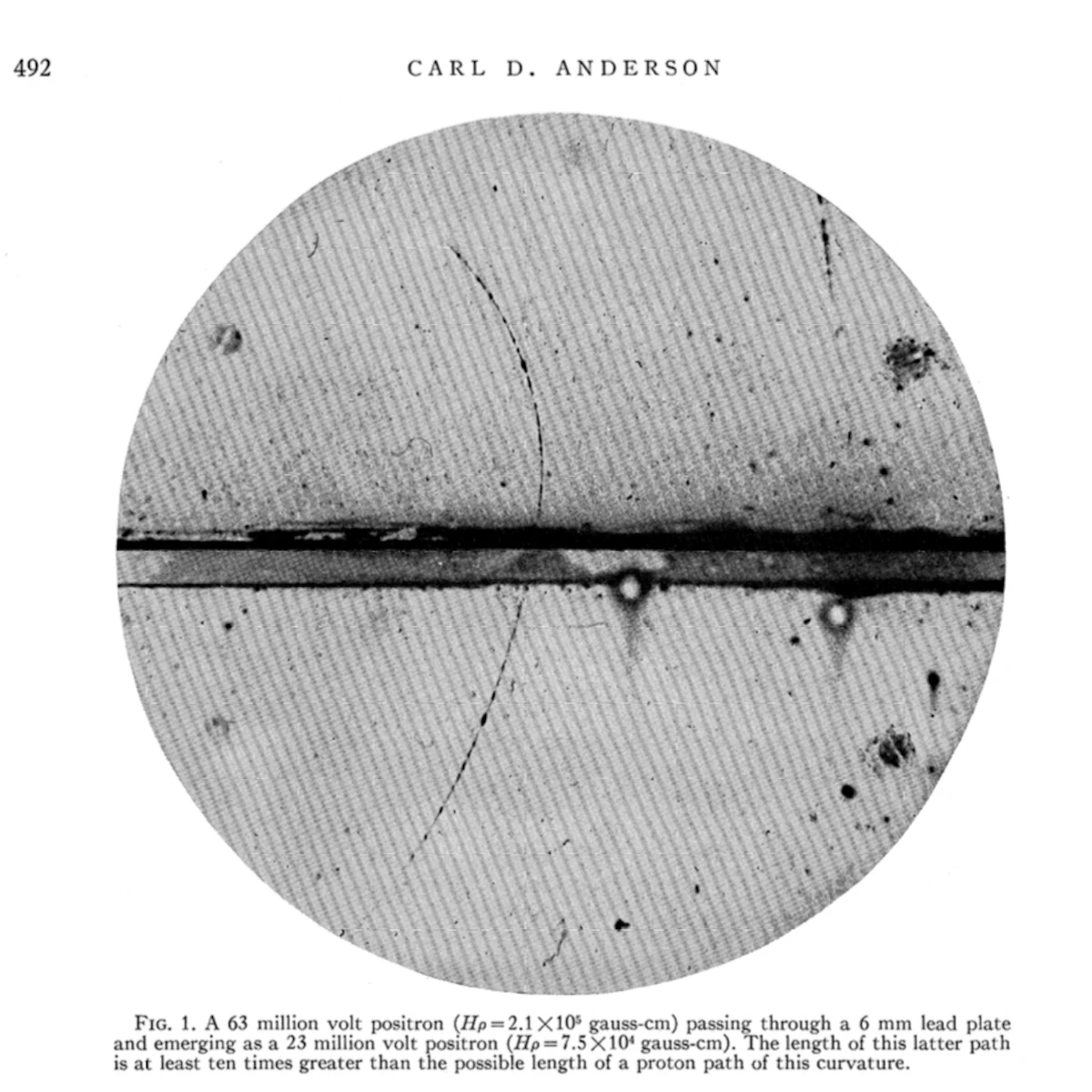

1932年の8月2日、ウィルソン・チェンバー内の宇宙線の飛跡を写真に撮るという一連の実験において、図1の写真が撮られた。ウィルソン・チェンバーとは霧箱、すなわち箱を過飽和状態の気体で満たしたもので、荷電粒子が通過するとその飛跡に沿ってイオン化された気体分子を凝結核とした液滴が生成されるため、飛跡が目で見えるようになるという装置である。この実験で用いられたウィルソン・チェンバーは15,000ガウスの磁場の中にあり、R. A. Millikanとこの論文の著者であるAndersonが1930年夏に設計したものだ。 R. A. Millikanと言えば、油滴の上昇・落下速度から電子の電荷を精密に測定したり、光電効果によって放出される電子のエネルギーを精密に測定することにより光はその振動数に比例したエネルギーを持つ粒子からなるというアインシュタインの仮説を実証したことで有名な物理学者である。 さて、図1の写真を見てみよう。

一つ目に採用するだけあり、というよりはむしろ最もわかりやすいのがこれだったのだろうが、粒子の飛跡がくっきりと写っており、とてもに綺麗な写真である。円を上下に分けるように水平に置かれているのは厚さ6mmの鉛板である。 この写真を解読するための鍵は磁場である。論文では磁場の大きさが15,000ガウスであると書かれているだけであるが、方向は写真を手前から向こうに垂直に貫くようになっているはずである。磁場の中を垂直に通過する荷電粒子は、電荷とエネルギーで決る分だけ曲げられるため、飛跡の曲率を測ることでその粒子の性質を探ることができるのである。写真の飛跡の場合下から上へ進んでいたとすると、反時計まわりに曲っているため正の電荷を持った粒子であることがわかる。逆に上から下へ進んでいたとすると負の電荷を持った粒子であることがわかる。そこで、図1を説明する仮説として次の4つが考えられる。

- 電子と同程度かあるいは陽子よりもかなり軽い質量の正の電荷を持った粒子が(下から上へ)鉛板を突き抜け、約2/3のエネルギーを失った。

- 鉛板から同時に二つの粒子が正反対に飛び出した。上へ向かったのは質量の軽い正の電荷を持った粒子、下へ向かったのは電子。

- 約2000万ボルトのエネルギーの電子が(上から下へ)飛んできて鉛板に突入し、鉛板の中で4000万ボルトのエネルギーを得て、6000万ボルトのエネルギーを持って鉛板から出てきたさらに下方へ向った。

- 2つの電子が、たまたまあたかも1つの粒子の飛跡に見えるように飛んだ。

specific ionizationを測定することはできていないが、同様の実験環境における様々な電子の写真と比較して、写真の飛跡は電子と同じ桁で大きくてもせいぜい2倍程度の電荷を持つ粒子である可能性が高いとある。つまり正負の違いはあるにせよ電子と同程度の電荷を持つ粒子であると考えられるわけである。さらに、

電荷が電子と同じだと仮定すれば6mmの鉛を通過したことによる損失エネルギーは約38メガボルトと計算されるが、この値は200〜300メガボルトの電子について測定された平均値35メガボルトとほぼ同じであり、荷電粒子のエネルギーにさほど依存しないものであることもわかっているため、このことからも電子の持つ電荷量の2倍よりは小さいということが言えるのである。 このような考察を1300枚の写真について行ったところ、電荷が電子のほぼ2倍以内で質量が陽子よりもかなり小さい(電子の質量の20倍よりは小さい)と考えられる正の荷電粒子が写った15枚の写真があったとある。論文では他にも3枚の写真が掲載されているが、図1ほどくっきりと綺麗に写っているものはないものの、電子と一緒に生成されたことを示唆するような写真である。 論文では、この粒子がPositronであれば対称性から考えてElectron(電子)はNegatronと呼ぶのが自然であろうと書かれているのが面白い。Andersonはこの後電子はElectronではなくNegatronと呼ぼうという運動をしていたようであるが、残念ながらこれは定着しなかった。 さて、この「陽電子」はどこから来たものであろうか? 陽電子と思われるだいたいのケースにおいて、この粒子は他の飛跡を伴っていることから、これは原子核から放出される二次粒子であると考えられているが、その意味では図1の写真は例外と言えるだろう。原子核は陽子と中性子とα粒子からできており中性子は陽子と電子がくっついたものであると仮定し(当時はそういう考えも有力であった)、その場合に陽電子が生成されるメカニズムについて簡単に考察しつつ、二つめの可能性として、中性子は陽子と電子がくっついたものあるいは負の電荷を持った陽子(そのようなものがありそうだという現象はないが)と陽電子がくっついたもので、一次宇宙線がぶつかってこの中性子がバラバラになることで電子や陽電子が放出されるのだという説にも言及している。 なお、AndersonはDiracがケンブリッジ大学において相対論的量子力学の理論的な仕事を行っていたことは知っていたが、1931年にDiracが彼の方程式を解いて電荷以外は電子と全く同一の粒子が存在することを予言していたことは知らなかったそうである。Diractと同じケンブリッジ大学にいたPatrick BlackettとGiuseppe OcchialiniがAndersonの発見を知り、同様の霧箱の実験を行い宇宙線から正負の電子が同時に生成されるのを観測してDiractの予言した反粒子が見つかったと発表し、Andersonもすぐにそれに同意したとのことである。